我这位本家兄弟谱名叫诒友,常用名叫璩根友。居住在皖南泾县县城,是个出宣纸的地方。前不久他赠我一本书——璩根友书法作品集。我当然高兴,也感到十分自豪,本家兄弟是个书法家,逢人便说,也给自己脸上增添不少光彩。很可惜,我对书法艺术是个外行,只知道他的字写得非常好看,但说不出个子午卯酉来。

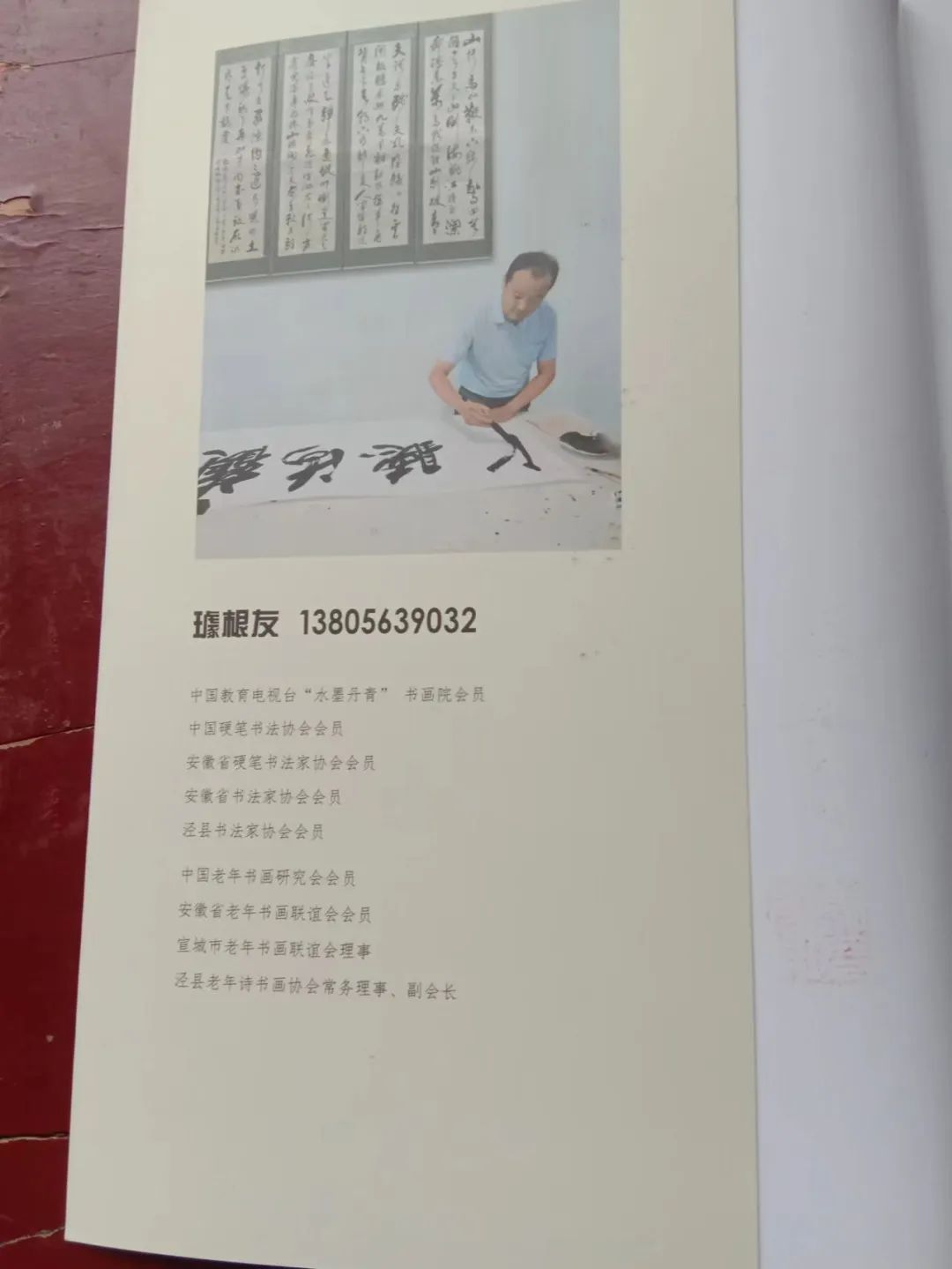

我从他作品集的扉页上看到他的头衔很多,其中有中国教育电视台“水墨丹青”书画院会员,中国硬笔书法协会会员,中国老年书画研究会会员,安徽省书法家协会会员等等。还有许多,无须一一拟出了,以上四个就足以说明他的书法艺术造诣已经达到了一定的高度。

根友的祖藉在桐城,上几代就已迁至皖南泾县。未曾修谱之前,我们之间谁也不认识谁,根本不知道泾县还有本姓族人居住,更不知道这个兄弟的名字。

2010年清明节前夕,皖桐璩氏在桐城金神香铺璩氏祠堂里举行祭祖活动。那时候网络渐兴,消息发布以后,泾县本家闻讯赶来了一帮人,有长辈也有后辈,老少参差不齐。根友就是在此期间同阵到来,我和他认识也是从此次开始的。

皖桐璩氏世德堂修谱有个缺憾,1948年六修族谱整体遗失,只有极少数参修人员带回了本房的房谱。泾县在耀华公的主持下,续修了那一片名义上称为七修,实际上只能覆盖那一片的族人,充其量算个房谱,并不能算作世德堂的全部。

耀华公是根友的椒椒,此次自然同阵而来。听说老家既在修祠祭祖,又要重修族谱,喜悦之情溢于言表。当场他就作出决定:泾县(当时亦叫南陵七修吧)这次修谱不算数,可纳入老家此次修谱的整体。

耀华公是一个实事求是的人。泾县七修是靠他自己的记忆,仅凭他当年六修时来过祠堂,靠手头残存的有限资料而成,他自知不全。同时,也说明这个长辈是一个有胸怀的人。

为了尊重他付出的辛劳,我们将他为七修所续立辈份字派沿用了下来。世德堂与二房遗经堂五修是分修合订的。遵循老谱,统一从迁桐以来的十三世才开始立字派:尚克承先志,诗书诒泽长,传家敦孝友,经世效忠良。他后续的二十个字派为:金玉年芳贵,荣宪正朝纲,文华平定国,祯瑞明盛强。

但是,后续第三句“文华平定国”的“国”字,在世德堂第八代先人中,将近有二十多人是以“国”字命名的,比如国忠公、国显公、国士公等等。虽然那时还未统一立字派,但是,作为后辈绝不能用同一个字立派行与先人相混而命名。如果就此沿用,谱留后世就会闹出千古笑话。

当然,我们不能错怪耀华公的草率,他当年主持泾县修谱,根本就没有接触到老谱。不知道世德堂从第八代起有个大致的派行,即是“国伯仲廷绍”。在老谱中,虽然十二代以前字派没有明确规定,但亦是约定俗成,大部分房头都是依此而命名的。在不改变其主旨意义的基础上,我们七修将“文华平定国”调整为“文华永立德”。后续二十个字派的完整读法即为:金玉年芳贵,荣宪正朝纲,文华永立德,祯瑞明盛强。

耀华公自江北之行回去后,不长时间就与世长辞了。长辈过世,我们十分悲痛与怀念,更重要的是学习他为族事不懈努力的精神。璩氏世德堂族人遍布皖南数县,为了完成此次修谱大业,根友便义不容辞地成了皖南这片谱事的担纲之人了。

根友与我是同辈,世德堂第二十代子孙,他比我年轻许多,故称为本家兄弟。为了此次修谱,他的足迹遍布宣城、宁国、泾县、旌德、南陵、太平、绩溪、芜湖、马鞍山、和县等地。历时五个春秋,到江北桐城已记不清多少次了,当然,也到过我的家。

也许,耀华公在临终之际,向他有所叮嘱:无论再苦再难都要将修谱大业进行到底,给后人有个交待。所以,根友对修谱的执着劲让人十分敬佩。开始的时候,皖南数县的谱稿都归他一人承担。后来,考虑到他涉及面太广,担子太重,有些地方,相隔太远,人生地不熟。我们就将离泾县较远的地方分片落实到其他族人承担,借此来减轻他的担子。

但是,这位本家兄弟的责任心始终不减。记得绩溪县板桥乡有一户族人,信息来源于江北本房头族人提供的,但多年未曾交往。当时,没有号码联系,我就将此情形告诉了他,他居然辗转九十多公里路,去那儿找到了这么一户。

结果,让人啼笑皆非,此人对修谱兴趣不大,倒是对江北本房头的亲人热情有加。在获得电话号码的第一时间内与亲人聊个不休,将这个“使者”却晾在一旁,他只好将此户的信息收集好,匆匆赶了回来。

像这种情形何止于一次两次呢,仅我经手的还有宣城五星乡族人也是凭江北本房头提供住址,他一人寻访而去的。根友不仅有耐心,而且极具涵养性,每次来到桐城与我们见面,他从不谈在开稿过程中自己的艰辛与委屈。只是困惑两大难点:一是有少数族人不理解,在宁国为了一座村庄里的族人相信,他往返了三次才办成了。有人生怕他是骗子,谱丁费很难收齐。我们就劝他:先将信息资料收集起来再说,钱到后期让族人见到新谱就无话可说了。

二是,有些户头不知祖上是谁,这是皖桐璩氏世德堂七修最大的隐痛。我们的五修是宣统二年(1910年),1948年六修整体遗失,七修是以五修为蓝本。2012年前后才去开七修谱稿,算是隔届修谱。相距百年以上,百年沧桑,沧海桑田,已历四至五代人了。皖南又属外迁族人,如果单门独户,没有亲房本户可以参照,孙不识祖应在情理之中。

为了使这些族人不至于遗失,即使接不上祖先也要将其资料开上来呀,总不能让这部分族人被抛弃在族谱之外吧,于心又何忍呢。在这方面,根友不仅费尽了心血,也付出了艰辛的劳动。

行文至此,我又想起了另一位本家兄弟,他叫诒青,桐城白果人。现在南京工作,是个公务人员。当年,他的电脑网络知识特别娴熟,搜集族人信息特别快,他亦是七修参修人员之一。当年,我与本家兄弟诒春、诒武到青阳庙前和东至洋湖开稿,经他之手就搜集了不少族人接祖的信息。

他利用节假日和休息时间,七修过后仍然不辍谱事,潜心钻研,旁证博引,继续搜集到不少外迁族人的信息,并且一一对应。他是我族后起之秀,年轻有为,后期拾遗补缺,只能依赖于他和其他的后起们了。

通过修谱,我还结识到许多本家兄弟。当然也包括族中许多叔伯长辈和族侄等后辈之人,他们各有各的特点和长处,为了此次大业,从茫茫人海中走到一起,贡献着各自的力量,确实让我感动。修谱是一个漫长的岁月,也是一次艰辛的过程。七修有些参修族人正当壮年,上有老下有小,肩负着养家糊口的重担。同时,还要为谱事多方奔波,禅心竭虑,真的难为他们了。

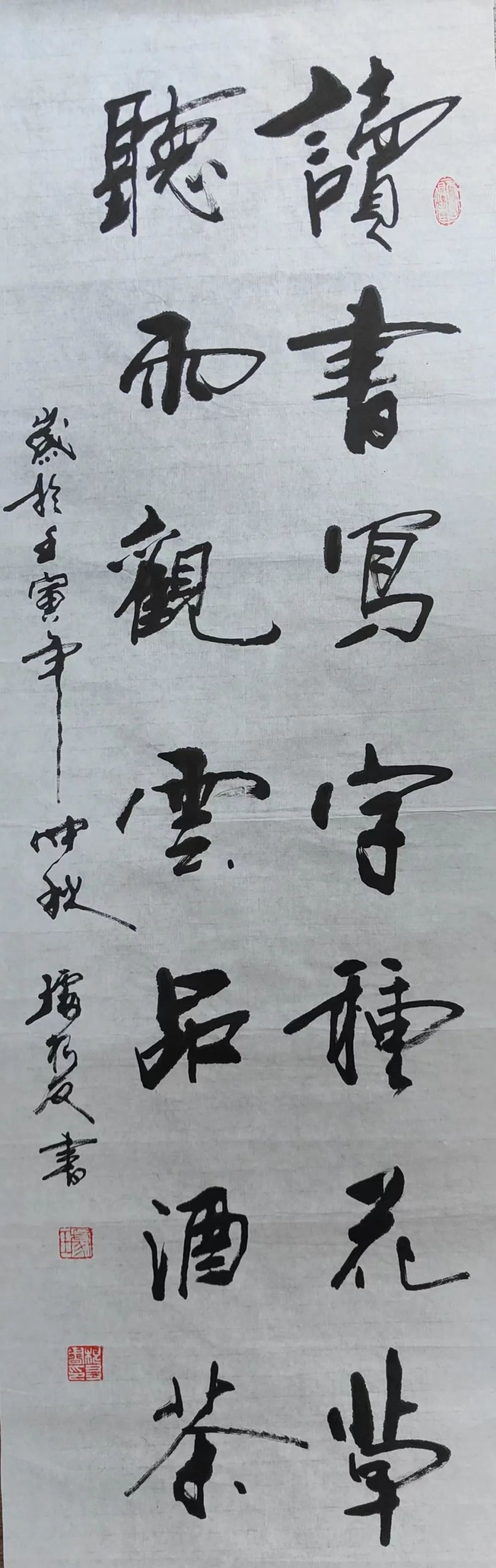

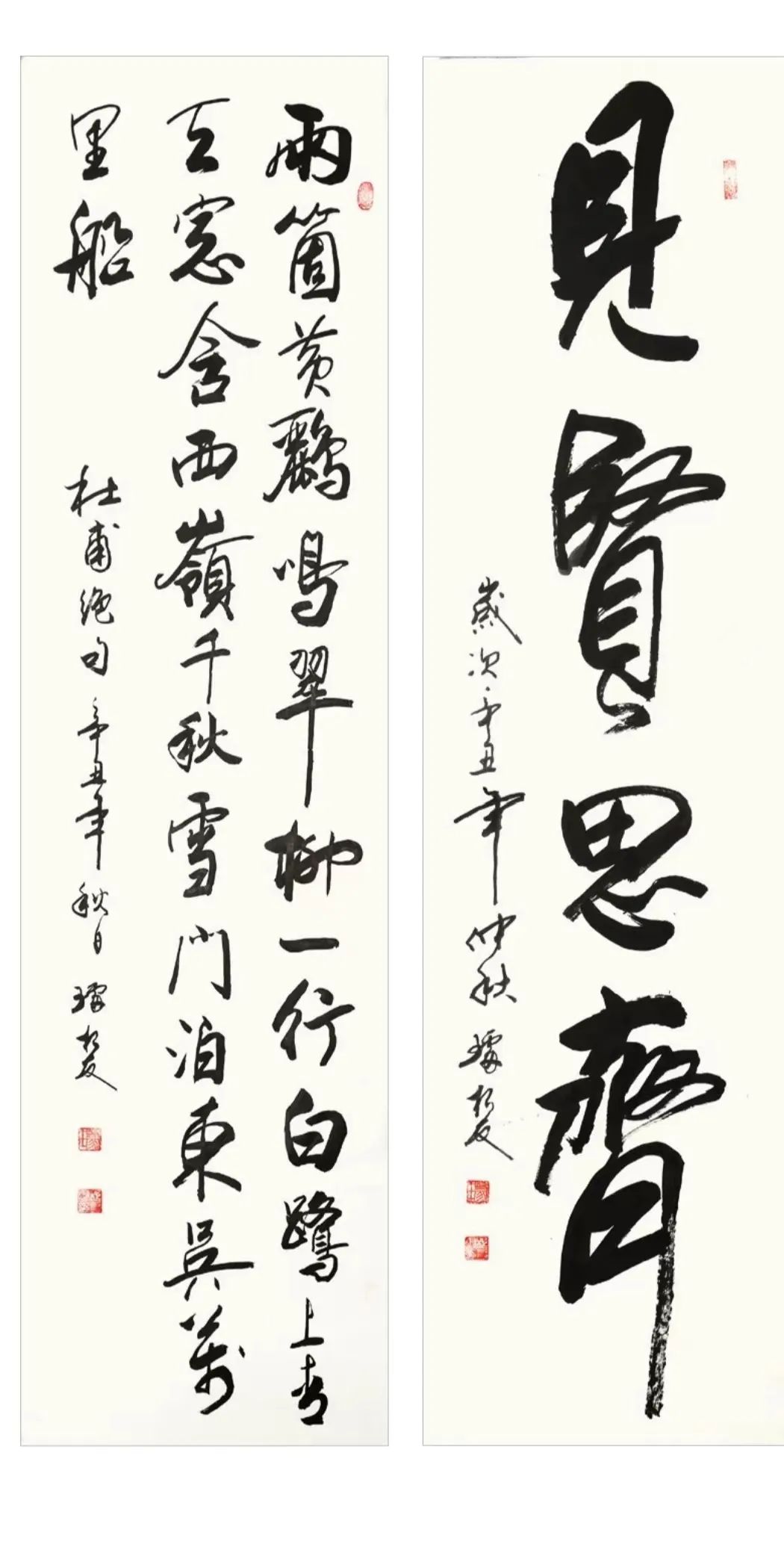

比如根友兄弟,从2010年至2015年这五年时间内,正是他书法艺术创作的关键期,也是他书法艺术臻于成熟期,更是他工作最繁忙的时期。却被谱事缠身,挤掉了不少书法创作时间,真的不好言说。我从蔡军先生为他作品集的序言中看到,他曾获得国家、省、市、县各级书法作品大赛奖18次之多,得到了各级协会的认可并且吸纳为会员。

同时,在此期间,他还身兼数职,为泾县书法家协会办公室主任,兼管全县各协会的财务工作,十分繁重,为协会筹办各种活动奔走操劳。获得蔡军先生“功成名就璩根友,书法创作奋进人”的高度评价。

但是,他每次到桐城来与我们交接谱稿时都是不紧不慢,泰然自若,平静如水的样子,丝毫没有表现出自已紧张繁忙的状态。总是以谱稿为重,表现出干一行就要将这一行干好的姿态。每次接到他的谱稿,大家都赞赏他的字写得特别漂亮。他总是谦恭地说:不行喏,我是在瞎写。从来没有表露过自己已经有那么多头衔,更没有表露过自己已经获得的许多奖项。

现在想想,谦虚是一个人的品质,唯有谦虚,才能不断进步;不断进取是一个人的性格,唯有不断进取,才能达到你所理想的高度;获得了成功而不张扬更是一个人的美德,从而体现出自己的人格魅力。

唉,要想达到这位本家兄弟根友先生的境界,本人此生恐怕无望了,但我仍须努力之。并且呼吁:我族后起皆以他为榜样,低调做人,高调做事!